淡い色味が独特の水彩画には、専用の紙が販売されています。重ね塗り・かすれ・にじみといった様々な技法で表現される水彩画は、専用の水彩紙を使うことによってより美しい仕上がりになるので、ぜひ使用して欲しい画材です。

水彩紙のメーカーによっても質感、使用感に変化を感じる画材の水彩紙は、選び方がポイントになってきます。水彩紙とは何なのか?というポイントから選び方までランキング10選でご紹介するので、ぜひ素敵な作品を描ける水彩紙に出会って下さいね。

画用紙と水彩紙の違いとは?

水彩紙とは水を多く使っても破れにくく、また水彩画独特の淡い表現ができるように、工夫された厚みのある専用の紙です。素材はコットン(綿)やパルプ(木材)が多く、コットン100%は最高級品とされています。

画用紙は単純に絵を描くのに適している紙で、水彩画のように大量の水分を使った技法だと簡単に破れてしまい、水彩画には不向きです。画用紙では表現できない部分も、水彩紙なら絵が美しく映えるので、様々な表現ができるのも大きな違いでしょう。

水彩画は透明の色水でイメージを表現するので、水彩紙の性質を理解していないと思うように描けないのも、画用紙との違いとも言えます。また画用紙はそのまま描いていけますが、水彩紙は事前に水張りというひと手間が必要です。

水彩紙の選び方

水彩紙の選び方で大事なのは、どんな表現方法で描いていきたいかというポイントで、使用する技法に沿った水彩紙を選ぶことをおすすめします。水彩画には様々な技法が存在していて、水彩紙はその使用する技法に合ったものを選ばなくてはいけません。

技法の中には水分量がかなり多い技法や、ガシガシと力強く塗る場合、同じところに更に色を乗せたりと、通常の紙では破れやすい描き方もあります。そのため水彩紙はその技術や表現に耐えられる水彩紙を選ぶことが大切です。

紙目の種類(粗さ)で選ぶ

肝心な水彩紙の選び方では、まず最初に選んでいきたいのは水彩紙の表面(紙目といいます)の種類です。日本のメーカーではザラザラした紙目の荒目、ツルツルした紙目の細目、その中間の紙目が特徴の中目の3種類があります。

紙目の粗さで選ぶことによってイメージ通りに描いていけるので、まずは紙目を選ぶことと、紙目の特徴を理解することが大事です。紙目にはその紙目の特徴があり、水彩画ではその特徴を活かして表現します。

また、紙目によって得意となる画風が変わってくるのも忘れてはいけません。何を描きたいか?を、細かくイメージするのも大事でしょう。紙目は実際に触ってみると感触に違いがあり、また商品説明にも表記していることがほとんどです。

「荒目」はグラデーションがキレイに描ける

紙の表面がかなり凸凹しているのが荒目(ラフ)で、実際に触ってみるとかなりザラザラしています。荒目の特徴は大きな凸凹に、絵の具が溜まるので乾くのに時間がかかることです。すぐに乾かないのでグラデーションも美しく、ムラなく色が乗るメリットがあります。

荒目が得意とするのは、豊かな自然をイメージした画風や風景画で、ダイナミックなグラデーションや水彩画特有の「にじみ」のある淡い表現に適した紙目です。塗れば塗るほど美しく発色し、表面の凸凹を活かして「かすれ」させるのもいいでしょう。

そんな荒目にもデメリットはあり、ひとつは表面が凸凹していることで下絵がザックリとしか描けません。そしてダイナミックな表現に向いているので、繊細な画風には不向きというポイントも併せ持った紙目です。

にじみ・ぼかしを表現できる「中目」

ダイナミックな表現に向いている荒目よりも少し細かい目の中目は、コールドプレスとも呼ばれます。販売されている紙目の中では、もっともポピュラーな紙目で、初心者にも扱いやすい水彩紙です。

荒目よりも細かい紙目で、繊細な画風にも対応できる紙目です。中目で特筆するべきなのは、メーカーによって本当に凸凹に差があります。中目のメリットは初心者からでも上手に扱える水彩紙なのと、様々な技法の練習には最適といえるポイントです。

荒目ほど凹凸が大きくないので繊細な画風でも、ダイナミックな風景画でも対応できます。また中目はプリンターでもイメージ通りの画風で印刷できるので、そういったポイントでもおすすめできる紙目です。

色鉛筆でも美しく描ける「細目」

一番ツルツルした紙目の細目は、ホットプレスともいいます。この紙目は少し扱いが難しく、まず水分の吸収力が強いので、イメージを考えながらゆっくり描いていく人には不向きです。得意なのは繊細な画風や肖像画、作図にも向いています。

乾くのが早いため素早く作品を仕上げるのに適している細目は、表面の凹凸が少ないので色伸びが良く、少ない絵の具で作品を仕上げることができ、絵の具のコスパは良くなる紙目です。細目は、事前準備として水張りしておくといいでしょう。

また色鉛筆によるイラストの発色の良さはピカイチです。塗り絵の線描きにも適していますし、パステルで描く画風でも柔らかい印象になるので、水彩画にこだわらない方におすすめの紙目です。

紙の厚さで選ぶ

水彩画の完成後は、壁などに飾る人が多いのではないでしょうか?水彩紙の厚さを選ぶことは、作品を長期間保存できるかにも関わってきます。せっかく描いた作品は美しいままで、長期間保存したいですよね。

そこで参考にしてほしい情報は、水彩紙は厚さでも選ぶというポイントです。水彩紙の厚さとは重さで表記されていて、単位はg/㎡と書かれている場合から単純にgのみや、薄口・厚口などの表記もありますが、gで表記されている方が分かりやすいでしょう。

日本語で薄口や厚口で表記されているのは、見た目で分かりやすいですが、詳しい数字で表記されているものを選ぶことが大切です。数字が表記されている方が、きちんと自分に合った水彩紙を選べるので数字が表記されていることは大事ですね。

重ね塗りするなら厚みのあるものがよれずに丈夫

水彩紙選びでは紙の厚さも重要なポイントです。通常の紙で水彩技法を使うと紙の表面がボコボコになってしまってしまいます。水彩紙は絵の具やたっぷりの水分を吸い込んでも、よれたり紙剥けしないような厚みのあるものが多いのが特徴です。

ただ単に水彩紙といっても、厚口・薄口など厚みはさまざまです。紙の厚みは1m²あたりの重量で表され、「g/㎡」や「g」といった単位で表示されています。グラム数が大きくなるほど厚くなり、厚みがあるほど丈夫でヨレにくいです。

一般的に使用されている厚みは150〜300g程度です。薄く色づけする淡水画や大まかな描写を目的としたスケッチなどは150g、たっぷり水を使うウォッシュ技法やたくさん重ね塗りをしたい場合は300gの厚みのある水彩紙がおすすめです

印刷したいなら薄く軽い水彩紙

最近は様々なアプリなどが登場しているので、パソコンで作成した絵を印刷した作品も多くなってきています。そんな時はプリンターで印刷できる水彩紙を選ぶ必要があり、プリンターで紙詰まりしないように注意が必要です。

家庭用プリンターは大抵は200g/㎡には対応できます。この数字は通常ハガキの厚みなので、家庭用プリンターはこの程度までなら印刷できるということです。

ただ、プリンター自体にコピー用紙以外は使用しないよう、注意書きがある場合は水彩紙は使用できないので必ずチェックした上で使用しましょう。

紙の素材でも選ぶ

水彩紙は素材でも描き心地や完成の出来栄えも変わってくるので、素材で選ぶのも大事なポイントとなっています。初心者でも扱いやすい素材や、比較的安価で購入できる素材といった、ポイントを押さえて選ぶことをおすすめします。

水彩紙の素材は高級になるほど描きやすいのが特徴で、著名な画家が好んで使用するのはコットンパルプです。しかし、コットンパルプは高価な水彩紙なので、初心者や練習用には不向きと言われます。

そこで、安価な素材の水彩紙で練習するなど、水彩紙を素材で選ぶ時には参考にしてほしい情報を集めました。コストパフォーマンスも良く、なおかつ描きやすい水彩紙に出会えるように、素材の特徴を理解して水彩紙を選んでくださいね。

柔らかい表現ができる「コットンパルプ」

高級な水彩紙といえば、コットンパルプで先に触れましたが、著名な画家は必ず使用している素材です。ただ高級なだけではなく、コットンパルプは作品を長期間、美しいままで保存できるという特徴をもっています。

またコットンパルプの良いところは、作品を長期間保存できるだけではなく、絵の具の発色のすばらしさです。コットンならではの繊維が保水性を高め紙自体を丈夫にしているため、様々な水彩技法を使える強さをもっています。

ノートにも使用されている「木材パルプ」

こちらの木材パルプはコットンパルプに比べると、木製ならではで保水性には劣りますが何より使いやすいといったメリットがあります。木材パルプは大学ノートにも使用されている素材なので、馴染みがあり初心者にも扱いやすく一番の魅力は安価なことです。

木材パルプは乾くのが早いのが難点で初心者や、グラデーションや重ね塗りの技法には不向きな素材でもあります。しかし、大学ノートを想像してもらうと分かりやすいですが、下書きや色鉛筆には木材パルプはおすすめしたい素材です。

「非木材パルプ」は環境にも優しい

非木材パルプは地球環境保護の観点から誕生した環境に優しい水彩紙で、竹や麻、代表的なのはケナフです。日本で多く販売されていて、初心者にも扱いやすく手に入りやすい素材の水彩紙になっています。

植物性の繊維なので、木材パルプと似通っていて使いやすく馴染みがあるのがメリットのひとつです。コットンパルプに比べ絵の具の乾きが早く、重ね塗りの場合は下に塗った色がにじんでしまうというデメリットを併せ持っています。

また非木材パルプはプリンターとの相性も良く、イメージ通りの印刷ができる他、水彩紙ならではの優しい印象の作品ができるのが魅力です。

紙の色は白みの強いものを

水彩紙は天然素材ですので、自然と繊維の色が影響します。ホワイトと表記があっても、真っ白というわけではありません。水彩紙自体の色は作品の雰囲気をガラリと変えてしまうので、最初に必ずチェックしておきたいポイントです。

水彩画は白い絵の具をあえて使用しないことが多いので、水彩紙自体の「白さ」を利用します。なので紙自体の色で選ぶのは、実はとても大事な所です。ただし白と一口に言っても水彩紙の白には多数の種類があるので、そちらも少しご紹介しますね。

水彩紙の白にはエキストラホワイト系やアイボリー系というように種類があり、白みが強い方が水彩画として絵が映えます。白みが強い方が絵の具の色がはっきり発色するので、水彩画初心者や様々な水彩技法を試すのにはもってこいです。

綴じ方で選ぶ

水彩紙選びは綴じ方を参考にするのも大事なことです。綴じ方で持ち運びに向いている水彩紙や、描きやすさ、扱いやすさの変化がでます。初心者や得意な水彩技法がある場合に向き不向きな綴じ方があるので、そんなポイントも参考にして下さいね。

さて、綴じ方とご紹介していますが、綴じ方とは何でしょうか?まず、綴じ方はその水彩紙の形状だと思って下さいね。リング留めでノートのようにペラペラとめくって使用できるタイプはスケッチブックタイプで、もっとも馴染み深く持ち運びやすいです。

同じようにペラペラとめくれるタイプでも、紙の一遍が糊付けされていてパリッと外して使える水彩紙はパッドタイプ、というように水彩紙には綴じ方(形状)にも種類があります。タイプによって使いやすさは変わってくるので、自分にあった綴じ方を見つけて下さいね。

「スケッチブックタイプ」ならコスパも良い

先にご紹介しましたが、水彩紙がリング留めになっている綴じ方はスケッチブックタイプで持ち運びやすく、携行性が高いです。またほとんどの人が使ったことのあるスケッチブックタイプは、初心者が扱うにはおすすめでしょう。

様々な水彩技法の練習にも最適な綴じ方で、持ち運びに適している分、外でのスケッチや、インスピレーションがわいた時サッと描けるのもプラスポイントです。リング留めになっているので、バラバラになって無くしてしまわないのも嬉しいです。

スケッチブックタイプは便利ですが、リング留めになっているため、絵の具が乾かないうちは次のページの作品に取りかかれません。水彩技法も多量の水を使いたい場合には、使い勝手がよくないのがデメリットといえます。

「カットタイプ」は様々な質感を試せる

一枚一枚独立して販売されている水彩紙の形状がカットタイプで、パックから一枚一枚取り出して使用できるので利便性は高い形状でしょう。パックに入っているので、持ち運びも手軽です。

カットタイプには、一冊に複数の質感の水彩紙がセットになったアソートパックも販売されています。一度に様々な質感を試せるので、自分が得意な技法の獲得にもつながり上達も早いです。

また、カットして販売されているので作品用でも練習用でも、どちらでも重宝します。水張りをしっかりして描くので、鉛筆デッサンも綺麗に描けてプロ志向の方にもおすすめです。

「ボードタイプ」はすぐ作品に取りかかれて便利

すぐに作品に取りかかれて、完成した作品を飾れるメリットがある形状がボードタイプとなっています。ボードタイプとは初めから水彩紙をボードに貼り付けてくれているので、水張りの手間を省けます。

描いている最中でも紙がズレてしまうストレスもありません。しっかり色を乗せたり、重ね塗りも得意な形状です。また完成後はすぐ飾れるため、時短のポイントも大きな魅力といえるでしょう。

練習用でも作品用でも使える「パッドタイプ」

スケッチブックタイプの良いところも持ち合わせたパッドタイプは、水彩紙の一遍が糊付けされているのでパリッと外してしまえば一枚の水彩紙として使用できます。水彩画で最初に必要な水張りがしやすいところも便利です。

カットしてしまうとカットタイプと同じように思いますが、紙の一遍が糊付けされているだけでカットせずに描いていけます。カットしないことで紙がズレずに、スムーズに描けるのが魅力です。

パッドタイプはあらかじめの水張りが必須のひと手間で、この手間を省いてしまうと上手に描けなかったり、ボコボコと紙の表面が波打ってしまうので注意が必要です。しかし、持ち運びやすく、本番にも練習にもおすすめできる水彩紙の形状となっています。

たっぷりの重ね塗りにも強い「ブロックタイプ」

パッドタイプは一遍が糊付けされていましたが、紙の四隅が糊付け・ロウで固めた形状がブロックタイプです。その名前の通りに、水彩紙がブロック状になっていて描いていく際に水分を含んでもよれないメリットがあります。

ブロックタイプの大きな特徴は、水張りの手間がいらない形状であることです。面倒な水張りが不要なのは嬉しいですよね。また、ある程度の重みもあり、絵の具を重ね塗りしても紙がよれたりズレたりしないのも魅力です。

オリジナルの大きさを求めるなら「ロールタイプ」

水彩紙には既定のサイズがありますが、メーカーによっても少し差があります。また自分が描きたいスケールの作品がある場合は、イメージ通りの自由でダイナミックなスケールで描きたいですよね。

ロールタイプは自分が選んだ大きさに裁断でき、大量の作品を描く場合にもコスパが良い形状です。その大きさを利用して、複数人で作成する場合にも大変重宝します。

初心者は持ち運べるサイズがおすすめ

初心者の方ならまず、「持ち運べるサイズ」かどうか確かめるのも大切です。初心者の方はイメージ作りから、作品へという過程も楽しみたいですよね。携行性が高くイメージがわいた時に作品に取り入れられるよう、カバンなどに入るサイズの水彩紙を選んでおくのが正解です。

水彩紙のおすすめ人気ランキング10選

水彩画初心者でも扱いやすい水彩紙や、印刷もできる水彩紙の参考ポイントを集めました。ここからは実際に描いてみた質感や描き心地などの口コミから、おすすめの水彩紙10選をご紹介していきます。

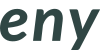

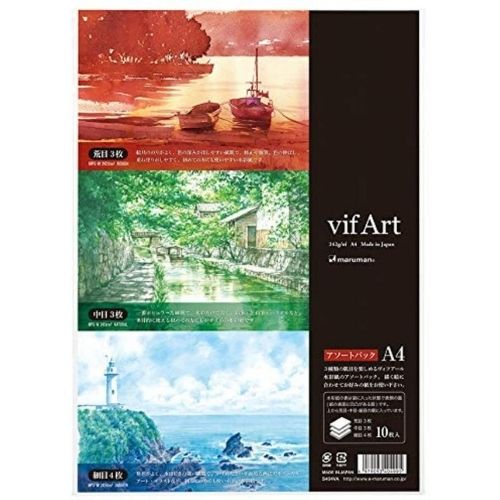

1位 マルマン ヴィフアール水彩紙 S404VA

amazon.co.jp

厚み:242g/㎡

素材:中性紙

綴じ方:カットタイプ

サイズ:A4

練習から作品までアソートパック

初心者でも様々な水彩技法の練習ができるアソートパックは、10枚入りで一度で色々な紙質を試せて、イメージがたくさんあっても安心です。カットタイプなので練習用・作品用どちらでも重宝します。もちろん持ち運びにも便利です。

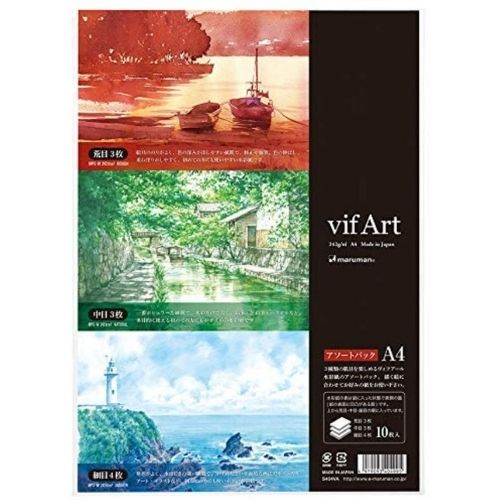

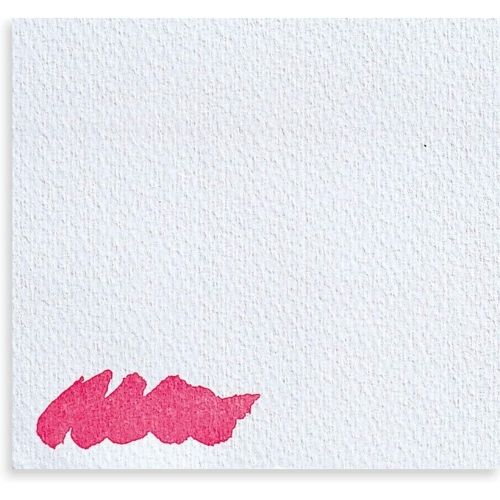

目でも確認できるように表記された荒目・中目・細目の種類の紙目や、実際に色を乗せた表記で分かりやすく初心者にも優しいパッケージとなっています。サイズがA4サイズなのも扱いやすいポイントです。

2位 ミューズ ワトソンブロック NW-1504F4

amazon.co.jp

厚み:239g

素材:中性紙

綴じ方:スケッチブックタイプ

サイズ:F4

しっかり塗っても紙剥けしなくて丈夫

ミューズ社のワトソンはホワイトより、ナチュラルの方が紙が丈夫という口コミが散見されました。また紙目も初心者・プロ志向どちらでも、満足いく描き心地でリピート購入する人も多いそうです。

リング止めなので紙がバラバラにならず、携行性がありカバンにも入るサイズは使い勝手でもおすすめの水彩紙となっています。また見た目の表紙も重厚感がありカッコよく、作りもしっかりしているのでリングが歪んでしまう心配もなさそうです。

3位 ポール・ルーベンス グリッター水彩紙 B09CTJYDTZ

amazon.co.jp

厚み:300g

素材:コットン100%

綴じ方:カットタイプ

サイズ:195×270mm

ピンク色の可愛いパッケージから湧きでる淡いイメージ

高級品であるコットンパルプ100%の水彩紙となっています。パッケージは淡いピンク色で、手にしただけで創作意欲がくすぐられるでしょう。紙の中に織り込まれたラメは作品を自然にキラキラと輝かせてくれ、特別な作品ができるでしょう。

ラメが剥がれて筆についてしまうこともなく、紙目は荒目よりの中目なので初心者でも描き心地は抜群です。紙自体の色が真っ白というより、少しクリーム色なので作風はふんわりとした優しい印象になります。

4位 ホルベイン アルビレオ水彩紙 B015QNJWCM

amazon.co.jp

厚み:151g/

素材:木材パルプ

綴じ方:ブロック

サイズ:B5

細目と中目の間のような絶妙な紙目

細目でもなく中目でもない、ちょうどよい紙目は細密画でも綺麗に描けるようになっています。特に色鉛筆で描くと細目と中目の良いところを引き出せて、リピーター購入する人が続出する水彩紙です。

ブロックタイプなので描いた後、紙の表面がボコボコになる心配もありません。作品が完成後は四隅がロウ留めされているので、ペーパーナイフで丁寧に剥がす必要があります。紙自体は薄めですが、ブロックタイプなので紙が波打つこともありません。

5位 ウォーターフォード 水彩紙ホワイトブロックファイン EHBH-SM

amazon.co.jp

厚み:300g/㎡

素材:コットン100%

綴じ方:ブロック

サイズ:SM(227×158mm)

250年以上の歴史から生まれた水彩紙

イギリスで250年以上の歴史を持つ、ウォーターフォード社から誕生した水彩紙で、その実績から安定の使い勝手を提供しています。もうこれしか使わない!というアーティストもいるほど、万人受けする使い心地です。

コットン100%なので描き心地は抜群で、作品は長期間の保存が可能となっています。ブロックタイプなので描いている途中で紙がズレてしまうこともありません。作品完成後はペーパーナイフで綺麗に剥がせます。

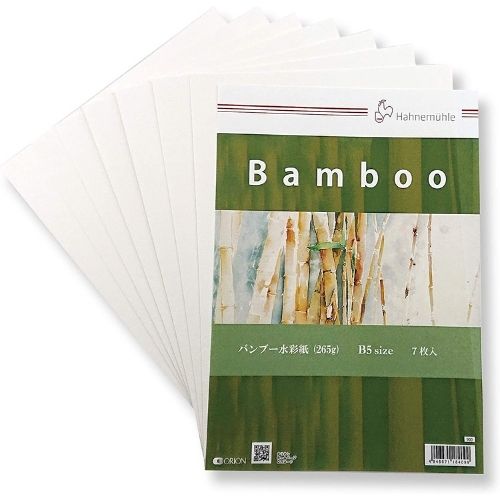

6位 オリオン シリウス水彩紙 B096DP5GMN

amazon.co.jp

厚み:168g

素材:非木材パルプ

綴じ方:カットタイプ

サイズ:A4

練習用なら使い勝手は抜群

紙目は細目と中目の中間くらいで、大学ノートに近い描き心地になっています。色鉛筆でも描きやすいと、口コミでも多くの声がよせられていました。他にも少し薄い感じがしたとの意見もありましたが、実際描いてみると水彩紙としても十分通用したとの結果でした。

ただし多量の水分には強くないそうなので、作品用には不向きでしょう。しかし、消しゴムを使っても紙の表面がけば立ちにくく、綺麗に消せるので練習用には大変優秀な水彩紙です。

7位 エスケント アートペーパー 330008

amazon.co.jp

厚み:200g/㎡

素材:木材パルプ

綴じ方:カットタイプ

サイズ:八切

プリンターでの使用でも紙つまりなし

200g/㎡の水彩紙なのでハガキに対応したプリンターで使用可能で、素材もパルプで相性は抜群です。イメージ通りに印刷できるので、塗り絵の線描きでも綺麗に仕上がります。

紙目も中目で扱いやすくおすすめで、カットタイプなので作品用でも練習用でも使うことが可能です。表記の中には他の用紙との比較表も記載があるので、じっくり見て購入できるのも嬉しい商品でしょう。

8位 ミューズ ホワイトワトソン・ブロック HW-304

amazon.co.jp

厚み:300g/㎡

素材:コットン混合

綴じ方:ブロックタイプ

サイズ:F4

透明感のある白に描く風景画

紙目は中目で紙自体は白色との表記があり、描く水彩画は夏や春向きの透明感がある表現にピッタリです。また水彩画以外でも描けるので、使い勝手は良く総じて最初に使用する水彩紙だととても優秀な画材だと人気があります。

不動の人気を誇るホワイトワトソンは力強く描く技法は、不向きなようで紙の表面がけば立ってしまったとのレビューをみかけました。しかしながら、価格も手ごろで安定のミューズ社の水彩紙は、初心者にはおすすめです。

9位 ミューズ ワトソンロール 010465

amazon.co.jp

厚み:239g

素材:コットンパルプ

綴じ方:ロールタイプ

サイズ:1130mm×10m

超大作やオリジナのサイズで独自の作品を

超厚口のロールタイプの水彩紙はダイナミックな風景画でも、自分で裁断した大きさの作品でもどちらでも最適の水彩紙です。既定のサイズでは表現できない、自分独自の作品になることは間違いなしでしょう。

大きな作品を多人数描いていくと、インスピレーションも刺激されきっと素敵な水彩画ができますよ。またロールタイプは自分なりの大きさで裁断できるので、物語形式のような量がある作品でもお任せできる水彩紙でしょう。

10位 アルシュ 水彩紙ブロックナチュラルホワイト 1795060

amazon.co.jp

厚み:300g/㎡

素材:コットン100%

綴じ方:ブロックタイプ

サイズ:230×310mm

画家なら一度は聞いたことがある水彩紙

絵を描くことを始めたら一度は聞いたことがある、有名メーカーのアルシュは初心者・プロからも定評がある使い勝手の良い水彩紙を生み出しています。どんな技法でも大体は心地よく描ける、オールマイティーさがその人気の根源です。

コットン100%で文句なしの高級水彩紙で、口コミ通りに発色・描き心地など細かい部分も合格点の水彩紙でしょう。紙目も細目・中目・荒目とそろっているのがプラスポイントですが、初心者が扱うには高価で、練習には不向きという手軽さに欠けます。

おすすめの商品一覧

| 製品 | 最安値 | 評価 | リンク |

|---|---|---|---|

マルマン ヴィフアール水彩紙 S404VA

1

|

302円 |

3.84 |

|

ミューズ ワトソンブロック NW-150……

2

|

1,467円 |

|

|

ポール・ルーベンス グリッター水……

3

|

1,699円 |

|

|

ホルベイン アルビレオ水彩紙 B015……

4

|

209円 |

|

|

ウォーターフォード 水彩紙ホワイ……

5

|

1,180円 |

|

|

オリオン シリウス水彩紙 B096DP5GMN

6

|

660円 |

|

|

エスケント アートペーパー 330008

7

|

3,300円 |

|

|

ミューズ ホワイトワトソン・ブロ……

8

|

1,570円 |

|

|

ミューズ ワトソンロール 010465

9

|

7,480円 |

|

|

アルシュ 水彩紙ブロックナチュラ……

10

|

7,480円 |

|

|

まとめ

プロ向けから初心者向け、プリンターでも使える水彩紙をご紹介しました。水彩紙は画用紙とは違い、高価であっても魅力的な作品ができる紙です。プリンターを使った技法でも美しい出来栄えだったりと、その幅は広く楽しめるアートが水彩画でしょう。

そんな水彩画をより楽しむために水彩紙は、自分に合った描きやすく扱いやすい紙を選んでくださいね。ご紹介したポイントを参考に、描きたい水彩画のイメージを固めてぜひ素敵な作品を描きましょう。