包丁を手作業で研磨することで切れ味を回復させる「砥石」。シャプトン・貝印・キング砥石などさまざまなメーカーが販売しています。荒砥石・中砥石・仕上げ砥石などの番手もさまざま、ステンレス・セラミックなどの素材には何が適しているのか、初心者は迷ってしまいますよね。

そこで今回は、砥石の選び方とおすすめ人気ランキング10選を紹介します。初心者におすすめなセットやプロ向けの商品まで、お手持ちの包丁に合った砥石を見つけてください。

包丁の切れ味が戻り料理が快適に、定期的にメンテナンスすることで長持ちする「砥石(といし)」

包丁や刃物を研磨することで、本来の切れ味を回復させる「砥石(といし)」。野菜やお肉が思うように切れないストレスから解放され、料理が快適に。余計な力が入らなくなるので、思わぬ怪我を防げる効果もあります。

月に1~2回程度、定期的にメンテナンスすることで、包丁の切れ味が長持ちするメリットもあり、1本の包丁を長く愛用したい人におすすめなアイテムです。

「シャープナー」との違いは、切れ味が長く続くかどうか。シャープナーは一時的に刃先を荒らすことで切れ味を回復させますが、効果は長く続きません。長期的に使うなら、手間はかかりますが包丁本来の切れ味を回復させる、砥石を使うことをおすすめします。

砥石の選び方

砥石を選ぶ際に重要な6つのポイントをみていきましょう。

粒子が大きいほど細かくきれいに・小さいほどしっかり砥げる、包丁の状態に合わせ「番手」を選ぶ

砥石の研磨力を表すときに使われるのが「番手」です。主に荒砥石・中砥石・仕上げ砥石の3つの種類に分かれています。

刃こぼれした包丁に、砥ぐ力が強いプロ向けの「荒砥石」は番手#80~400を目安に

番手#80~400ともっとも粒子が粗い「荒砥石(あらどいし)」は、砥ぐ力が強いので、刃こぼれ・刃欠けした包丁を修繕するのに最適です。一般的な家庭ではあまり使うことはなく、1回で刃先を大きく削ってしまう強さですので、扱いに慣れた上級者向きの砥石でしょう。

切れ味が悪くなったときに、ご家庭用の包丁でも使いやすい番手#800~2000の「中砥石」

切れ味が落ちてきたと感じたときは「中砥石(なかといし)」を使いましょう。切れ味を取り戻したいときには、必須となる砥石です。一般的に普及しているので、砥石を初めて使う人でも簡単に使いこなせます。普段のメンテナンスにも最適です。

家庭用の包丁なら、番手#1000前後の中砥石が、使いやすくおすすめ。中砥石だけでも、十分切れ味が戻り、見た目もきれいに仕上がります。

刃先の強度が上がりピカピカに、より切れ味にこだわるなら番手#3000以上の「仕上げ砥石」

荒砥石・中砥石で刃先を整えた後に「仕上げ砥石(しあげといし)」を使うことで、切れ味がさらに鋭くなります。刃先の強度も上がり、見た目も鏡のようにピカピカになる、名前通り最終仕上げ用の砥石です。番手#3000以上の高い研磨力は、切れ味にこだわる人におすすめです。

また番手#6000~8000以上のプロ向けの「超仕上げ砥石」もありますが、刺身包丁など見栄えや切り味が重要な職人さんの世界で使われるタイプですので、一般家庭ではあまり使われません。

粒度の違う砥石が裏表でひとつになった「両面砥石」は、コスパもよく初心者におすすめ

粒度の違う砥石を裏表で組み合わせた「両面砥石」タイプもあります。用途によってひとつで使い分けができるので、砥石を複数購入する必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。

コンパクトに収まるので、キッチンの収納が少ない人にも最適。初心者には中砥石・仕上げ砥石がセットになっているものが便利です。滑り止めや補助具もセットになっているタイプもあり、いろいろな組み合わせの中から、使いやすいものを選ぶとよいでしょう。

軟らかめ・硬めまで、お手持ちの「包丁の素材」に合わせて適した硬さの砥石を選びましょう

包丁の素材もステンレス・セラミック・鋼とさまざま。それぞれの特徴を理解し、素材に合った硬さの砥石を選びましょう。

一般的な「ステンレス製」の包丁は、軟らかめの砥石と相性が良く初心者でも使いやすい

使いやすく錆びにくいステンレス製の包丁は、軟らかめの砥石がおすすめ。ステンレス製は、基本硬さを選ばず幅広く砥げますが、軟らかめの方が包丁を研いだときに砥ぎ汁が出るので、初心者でも使いやすいでしょう。番手#1000前後の中砥石がおすすめです。

硬さがある「鋼(はがね)製」のハサミや包丁には、硬めの砥石がしっかり砥げて効率的

ステンレスよりも硬い鋼製の包丁やハサミには、同じくらい硬めの砥石で砥ぐことをおすすめします。軟らかめの砥石を使うと表面が削られてしまうため、面直しなどの修復が必要になります。手間を省くためにも、セラミック砥石などの硬い砥石で、効率的に砥ぐようにしましょう。

ただし、青紙系などの素材には軟らかい砥石のほうが相性がよい場合もあるので、包丁の素材を確認することをおすすめします。

一般的な砥石では砥げない「セラミック製」は、ダイヤモンド砥石が最適

非常に硬く、一般的な砥石では砥げない、セラミック製の包丁には、ダイヤモンド砥石が適しています。ダイヤモンド砥石とは、ダイヤモンドの粒子をコーティングした砥石で、一般的な砥石よりも高い研磨力があるのが特徴です。砥ぐための技術が必要ですので、上級者向きの砥石です。

また、刃こぼれしてしまった包丁は家庭での修復は難しいので、メーカーや業者へ修理をお願いすることをおすすめします。

硬さ・強度・研磨力の違いに注目して「砥石の素材」から選ぶ

砥石は、「アルミナ質研磨剤」や「炭化ケイ素質研磨剤」などの素材と、結合剤を混ぜて作られています。素材ごとの特徴を見ていきましょう。

硬さと強度のバランスがよく、荒砥石・中砥石・仕上げ砥石に幅広く使える「アルミナ質研磨剤」

「アルミナ質研磨剤」は、砥石のなかでもっとも多く使用される素材で、硬度と強度のバランスがとれており、荒砥石・中砥石・仕上げ砥石に幅広く使われています。特に素材にこだわりがない人は「アルミナ質研磨剤」が使われた砥石を選ぶことをおすすめします。

もっとも硬度が高く研磨性に優れ、荒砥石・中砥石に使用されることが多い「炭化ケイ素質研磨剤」

「炭化ケイ素質研磨剤」は、一般的な砥石の素材の中では、もっとも硬度が高いのが特徴。研磨性・耐熱性・安定性に優れているので、粒子が粗い荒砥石・中砥石に使われることが多い素材です。切れ味を重視したい人は「炭化ケイ素質研磨剤」が使われている砥石を選ぶとよいでしょう。

製造方法によっても包丁との相性に違いが、砥石の「タイプ」で選びましょう

砥石を固める方法によっても特徴が違います。「焼結系」と「電着系」の2種類のタイプから、使いやすい方を選びましょう。

研磨力が落ちにくい、長く愛用したい人におすすめな「焼結系」は軟らかい素材向き

一般的な砥石に多く採用されている「焼結系」は、原料と結合剤を焼いて固める製造方法で、真四角に固められている砥石もこの方法で作られています。

耐久性が高く、長期間使っても研磨力が持続するので、長く使用したい人におすすめです。鋼・ステンレスなど、軟らかい素材を研ぐのに適しています。

耐久性は低いが研磨力は高く、価格も安い「電着系」は硬い素材でも楽に砥げる

「電着系」とは、電気を使って砥石の表面に研磨素材を付着させる方法で作られたタイプのこと。研磨素材が表面に突き出ている形で、高い研磨力があり、セラミックなどの硬い包丁でも楽に砥げるのが魅力です。ダイヤモンド砥石・シャープナーはこの方法で作られています。

焼結系に比べ、価格も安いですが、使用するほどに研磨力が落ちるので、定期的に買いかえる必要があります。短期的に使いたい人・楽して砥ぎたい人におすすめのタイプでしょう。

初心者でも安全に使用するために「滑り止め・砥石台の有無」をチェックしましょう

水まわりで使うことが多い砥石。包丁を研ぐ際には、専用の砥石台や滑り止めを使うことで、怪我などのリスクを回避できます。また安定させることにより、効率的に砥げるといったメリットも。とくに初心者は、砥石台・滑り止めがセットになっているものを選ぶとよいでしょう。

砥石台・滑り止めがない場合は、タオルや布巾を砥石の下に敷き、滑らないようにしっかりと固定して砥ぐようにしましょう。

事前に水に浸しておく準備が必要な「吸水性砥石」、水をかけながら作業する「不吸水性砥石」

砥石の滑りをよくするために、水は必要不可欠です。砥石には水を吸収する「吸水性砥石」と、吸収しない「吸水性砥石」があります。どちらもメリット・デメリットがあるので、使いやすい方を選ぶとよいでしょう。

「吸水性砥石」は、使う前に10~20分程度、水をたっぷりと含ませる準備が必要ですが、砥ぐときは頻繁に水をかけなくて済みます。事前準備に時間はかかりますが、効率的に作業したい人におすすめです。

一方、「不吸水性砥石」は、使用前に水に浸す準備はいりませんが、乾かないよう水をかけながら作業しなければなりません。その都度水をかけるのはお手数かもしれませんが、すぐに使い始められるというメリットがあります。

砥石のおすすめ人気ランキング10選

ここからは選び方をふまえ、砥石のおすすめ人気ランキング10選を紹介します。

1位 シャプトン 刃の黒幕 オレンジ 中砥 #1000

amazon.co.jp

砥石の素材:アルミナや炭化ケイ素などの研磨剤と結合剤、複合剤

向いている包丁の素材:鋼、ステンレス

タイプ:焼結系

荒砥石・中砥石の兼用として便利な#1000の中砥石

一般的な家庭用のステンレス包丁に使える#1000の中砥石。シャンプトンの「黒幕シリーズ」のなかでも、使い勝手のよい砥石で、初めて利用する方におすすめ。荒砥石・中砥石兼用としてもつかえるので、複数の砥石を揃える必要もなく安上がりです。

付属のケースは砥石台にもなり、滑り止めが付いているのでしっかりと固定され、安心して砥げます。使わないときは、収納として使えて、持ち運びにも便利です。

2位 NESHEXST(ネセクト) 両面砥石 #1000 #6000

yahoo.co.jp

砥石の素材:アルミナ粉

向いている包丁の素材:鋼、ステンレス

タイプ:焼結系

徹底した品質管理・抜群の切れ味を生む両面砥石

中砥石#1000・仕上げ砥石#6000がセットになった両面砥石。包丁以外にも斧・ナタ・ポケットナイフなど幅広く使えてアウトドアにも活躍します。素材にアルミナ粉を使用しているので、耐久性があり長持ち。初心者でも使いやすく、短時間で抜群の切れ味が復活します。

竹台座・ゴム台座付きで、滑りにくくしっかり固定でき、安定した作業が可能に。包丁の角度を固定する補助具も付いているので、初めて砥石を利用する人にもおすすめです。

3位 GOKEI(ゴケイ) 両面ダイヤモンド砥石 #400 #1000

yahoo.co.jp

砥石の素材:ダイヤモンド

向いている包丁の素材:セラミック、ステンレス、鋼

タイプ:電着系

家庭用包丁から超硬合金までセラミック製にも最適

荒砥き用の#400は刃が欠けたときに、中仕上げ用#1000は切れ味が悪くなったときに使える両面仕様。硬いセラミック包丁はもちろん、家庭用のステンレス包丁の刃欠けにも対応。面直しにも使えます。普通の砥石とは違い水に浸さなくてよいので、手軽に使いたい人におすすめです。

包丁砥ぎグリップ付きで、初心者でも安心して使えます。使ったあとは水でさっと流して水切りするだけでお手入れも簡単。砥石台にもなるケースにしまえばコンパクトで収納にも困りません。

4位 Akizora(アキゾラ) 両面砥石 400 1000

yahoo.co.jp

砥石の素材:-

向いている包丁:鋼、ステンレス

タイプ:焼結系

通常の洋包丁・ステンレス製・ハサミまで幅広く砥げる

ステンレス包丁・刺身包丁・出刃包丁・ハサミなどさまざまな包丁に対応。荒砥ぎ・中砥ぎが行える万能な両面砥石。家庭でもプロの現場でも使えます。付属の万能砥石台は、竹製の砥石台に比べて、さらに安定性が増すので、怪我などの事故を防げて安心です。

角度固定用刀補助具付きで、プロはもちろん、初心者でも簡単に砥げます。正しい角度で研ぐことで、包丁の寿命を落とすこともなくなります。必要な道具を一通り揃えておきたい人におすすめです。

5位 johnlife 砥石セット 400 1000 6000 8000

yahoo.co.jp

砥石の素材:-

向いている包丁の素材:ステンレス、鋼

タイプ:焼結系

初心者でも安全の竹台座・滑り止めゴム・補助具付き

#400/1000の中砥石と#6000/8000の仕上げ砥石、両面砥石2点が揃った便利なセット。番手通りに使用すれば、見違えるほどの仕上がりに。鋼製・ステンレス包丁・ナイフにも利用できる万能タイプ。家庭用・木工用・工芸用・園芸用などさまざまなシーンで活躍します。

竹台座・ラバースペース・補助具付きで、安定しやすく、初心者でも安心です。収納にも便利なコンパクトデザインですので、切れ味が悪くなったと感じたらすぐに取り出して手軽に砥げるので便利です。

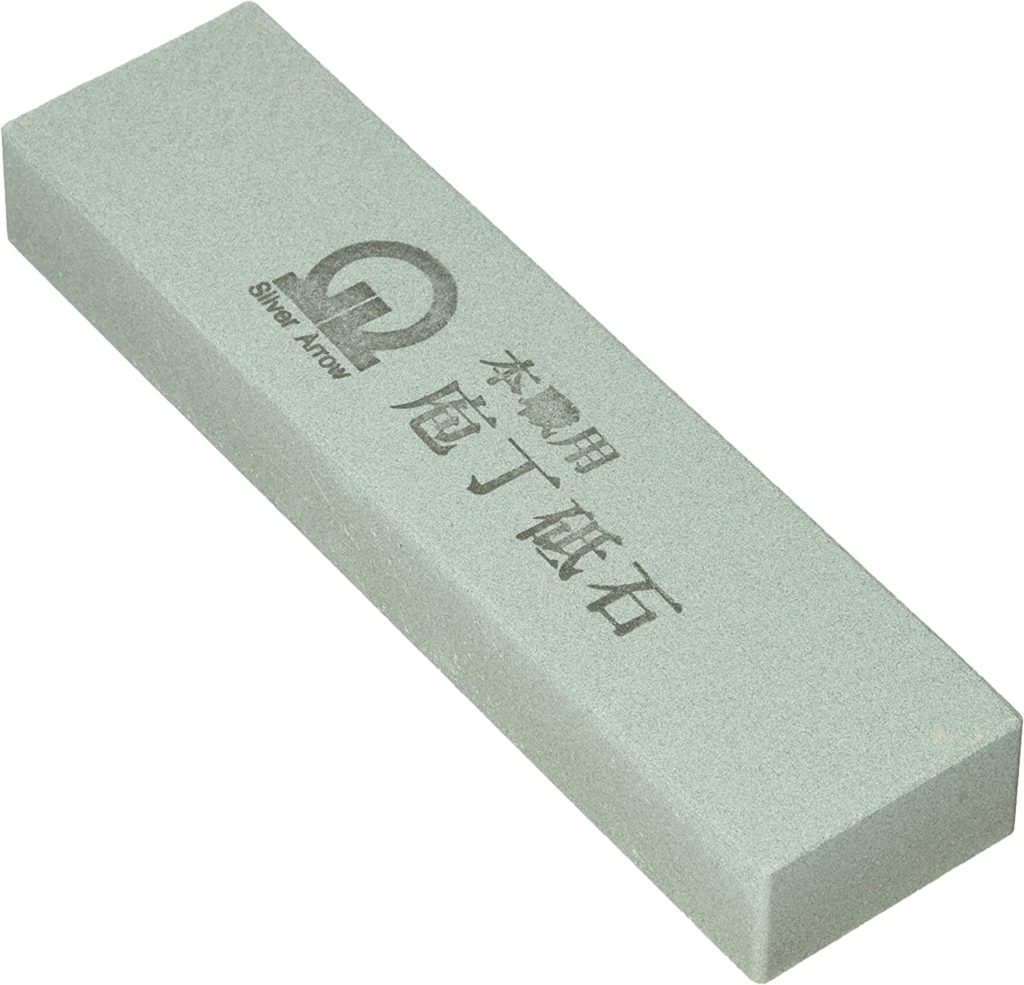

6位 シャプトン 刃の黒幕 クリーム 仕上砥 #12000

yahoo.co.jp

砥石の素材:アルミナや炭化ケイ素などの研磨剤と結合剤、複合剤

向いている包丁の素材:鋼、ステンレス

タイプ:焼結系

刃物の光沢と長切れを実現する#12000の仕上砥石

シャプトンの刃の黒幕シリーズのなかでも#12000と高い研磨力を備えた、超仕上げ用砥石。家庭用に使うなら#5000前後の仕上げ砥石で十分ですが、鏡面のような美しい仕上げにしたいときに使うとよいでしょう。

ステンレス系の包丁を研ぐと切れ味が抜群に、新聞紙をスパッと切れるほどの仕上がりになります。趣味でも実用でも、ワンランク上の仕上がりを求めている人におすすめです。

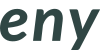

7位 キング砥石 キングデラックス 標準用 No.1000

yahoo.co.jp

砥石の素材:特殊砥材

向いている包丁の素材:ステンレス、鋼

タイプ:焼結系

家庭用の包丁にも十分使える・初めての人にもおすすめ

ハサミ・ナイフ・かんな、などあらゆる刃物に対応する#1000の中砥石。ステンレス包丁と相性が良く、家庭用の包丁にも十分に使えるので、ひとつ持っておくと便利でしょう。初めて使う人にもおすすめです。特殊な素材で作られており、短時間でも鋭い切れ味がよみがえります。

厚みがあるので長期間使用可能。砥石台が付いていないので、使うときはタオルや布巾の上に置いて使用しましょう。値段もお手頃でコスパもよい砥石です。

8位 SK11(エスケー11) 両面ダイヤモンド砥石 #400/1000

yahoo.co.jp

砥石の素材:ダイヤモンド

向いている包丁の素材:セラミック、ステンレス、鋼

タイプ:電着系

家庭用包丁・セラミック包丁・超硬合金まで幅広く対応

荒砥ぎ用の#400・中仕上げ用の#1000が一体になった両面使える2役タイプ。家庭用包丁から超硬合金まで砥げるのはもちろん、従来の砥石では研げなかった、セラミック包丁にも対応します。滑り止め下敷きが付いているので、安心して使用できます。

砥石の面直しにも使えるので、よく利用する砥石と一緒に購入するのもよいでしょう。口コミではシャンプトンの刃の黒幕シリーズの面直しに便利という声もありました。

9位 シャプトン 刃の黒幕 エンジ 仕上砥 #5000

yahoo.co.jp

砥石の素材:アルミナや炭化ケイ素などの研磨剤と結合剤、複合剤

向いている包丁の素材:ステンレス、鋼

タイプ:焼結系

浸水がいらないので短時間でもなめらかに仕上がる

シャプトンの「刃の黒幕」シリーズの仕上げ砥石。#5000と細かい番手で、包丁の切れ味をなめらかに仕上げたいときに最適です。水を吸わない不吸水性砥石ですので、砥ぎたいときにすぐ取り出して使えて時間も短縮できます。

サラサラした砥ぎ心地が気持ちよく、研げている感触が欲しい人にもおすすめ。同シリーズのオレンジ#1000やグリーン#2000の次に使用すると切れ味が格段によくなります。

10位 YAYGOD 両面砥石 #1000 #6000

安全性に配慮した初心者でも使いやすい両面砥石

家庭でもプロでも利用できる両面砥石。#1000で刃こぼれを修復、#6000で刃先の細かい傷を取り除き、切れ味をしっかり回復・長く保ちます。誰でも使いやすいので、プレゼントにも。硬度の高いコランダム研粒で作られているので、研磨力が落ちにくく、長く愛用できます。

滑り止めのゴム台が付いているので、安心かつ効率的に砥げます。コスパもよく、初心者にもおすすめ。コンパクトサイズで収納も簡単、スペースを取りません。

おすすめの商品一覧

| 製品 | 最安値 | 評価 | リンク |

|---|---|---|---|

シャプトン 刃の黒幕 オレンジ 中……

1

|

3,191円 |

|

|

NESHEXST(ネセクト) 両面砥石 #1……

2

|

3,080円 |

4.45 |

|

GOKEI(ゴケイ) 両面ダイヤモンド……

3

|

2,299円 |

4.1 |

|

Akizora(アキゾラ) 両面砥石 400……

4

|

2,980円 |

4.1 |

|

johnlife 砥石セット 400 1000 600……

5

|

2,980円 |

|

|

シャプトン 刃の黒幕 クリーム 仕……

6

|

5,727円 |

|

|

キング砥石 キングデラックス 標準……

7

|

1,766円 |

4.4 |

|

SK11(エスケー11) 両面ダイヤモ……

8

|

2,831円 |

4.21 |

|

シャプトン 刃の黒幕 エンジ 仕上……

9

|

4,750円 |

|

|

YAYGOD 両面砥石 #1000 #6000

10

|

1,785円 |

4.1 |

|

まとめ

砥石を選ぶときは、荒砥石・中砥石・仕上げ砥石の中から、お手持ちの包丁の状態に合った番手を選びましょう。ご家庭で使用するなら番手#1000前後の中砥石で十分です。

ステンレス・セラミックなどの包丁の素材、砥石の製造方法・素材からも、相性のよいものを選ぶようにしましょう。初心者の方は、砥石台・滑り止めが付いているものが安心です。この記事を参考に、料理が楽しくなるような砥石を見つけてください。