最近クロスバイクで軽快に走っている人をよく見かけるようになりましたね。クロスバイクの特徴はママチャリよりも快適に街乗りができたり、サイクリングが楽しめたりするスポーツタイプの自転車ですが、種類やサイズ・スチールやクロモリなどの素材・タイヤのサイズなど、選び方がわからないという人も多いのでは。

そんな人のために、この記事ではクロスバイクの選び方を徹底解説し、ブリヂストンなど主要ブランドから入門向けのおすすめ商品を紹介しています。この記事を読めばクロスバイクに詳しくなり自分にあったものが選べるようになるでしょう。ぜひ参考にしてくださいね。

この記事でおすすめする商品

-

オオトモ OTOMO LIG MOVE クロスバイク

-

21テクノロジー 21Technology クロスバイク CL266

-

ブリヂストン BRIDGESTONE シルヴァF24 2021年…

-

オオトモ OTOMO ALTAGE ACR-001

-

トップワン TOPONE MCR266-29

-

ジック GIC MASERATI AL-CRB7021 Urban

-

オオトモ OTOMO NEXTYLE NX-7021

-

オオトモ OTOMO VIKING BIKE AL-CRB7006Rapid

-

ジック GIC CHEVROLET(シボレー) CORVETTE AL-C…

-

スマート SMART GRAPHIS(グラフィス) GR-001

クロスバイクの特徴

クロスバイクと同じスポーツサイクルであるロードバイクやマウンテンバイク、シティサイクルであるママチャリとの違いなど、クロスバイクの特徴について説明していきます。

ロードバイクとマウンテンバイクの良いとこどり

速いスピードが出せ長距離走っても疲れないロードバイクと、悪路でも安定性の高いマウンテンバイクの良いところを取り入れたクロスバイクは街乗りから長距離のサイクリングまで楽しめる自転車です。

ロードバイクは、さまざまな握り方によって姿勢を変えられるドロップハンドルと空気抵抗が少なく軽量な細いタイヤを採用することで速く・疲れにくい走りを実現しています。

クロスバイクは、ロードバイクよりもやや太めでシティサイクルよりも細いタイヤを採用することにより、疲れにくさや速さに加え安定性、衝撃吸収性を高めています。ハンドルは安定性と握りやすさに考慮した幅広の一文字型です。

一方でオフロードを走るマウンテンバイクは太いタイヤ、サスペンションによって安定性と衝撃吸収性を高めています。クロスバイクにおいては太いタイヤの装着も可能であり、多少の凹凸にも対応できます。

ママチャリよりも軽い

クロスバイクは細いタイヤと軽量化したフレームを使うことでママチャリよりも軽量となっており、軽快なこぎ出しでスピードも出せます。一般的なママチャリは軽いもので16kg、重いものだと20kgもありますが、クロスバイクの重さは10~12kgほどです。自転車を担いで階段を上る場面でも負担が軽減されます。

カスタマイズ性が高い

シンプルな見た目のクロスバイクはパーツの取り付け・交換により、機能性を付与したり高めたりできることが特徴です。ドリンクホルダーやサドルバッグ・走行距離を計測するサイクルコンピューターを取り付けることで機能性が増し、ホイールやタイヤ・サドルなどを交換することによって用途に合わせられます。

たとえば100kmを超える長距離走行では、クッション性の高いサドルへ交換することでお尻への負担が軽くなり、サイクルコンピューターの装着により走行距離を伸ばす楽しみを味わえます。街乗りの場合だとキャリア(荷台)やカゴ、泥よけおよびドリンクホルダーを装着することで機能性をグンと上げることが可能です。

クロスバイクの選び方

クロスバイクを選ぶ際にポイントとなる項目について解説していきます。自分に合ったクロスバイクを見つける参考にしてくださいね。

フレームを選ぶ

フレームはクロスバイクの基礎となる主要なパーツのひとつです。まずはフレームによるサイズの合わせ方を説明します。

身体にフィットするフレームのサイズ

ママチャリでは26インチなどのホイールサイズによって選ぶものの、クロスバイクにおいては身長に合わせたフレームサイズを選びます。フレームサイズはサドルの付け根からペダルの回転中心部までの長さとすることが一般的であり、商品によって適正な身長とサイズの組み合わせが表記されています。

たとえば「フレームサイズ490・適応身長160~178cm」と表記されていれば、フレームサイズは490mmで、身長160~178cmの人が乗るのに適しているということです。インチ表記されている場合は1インチが約25mmなので「20インチ・160~178cm」となります。

この商品に「フレームサイズ540・適応身長175~190cm」のサイズがあり自身の身長が175cmであった場合、どちらのサイズにも当てはまるものの、小さめのフレームサイズ490を選びましょう。クロスバイクでは小さめのサイズを選ぶことにより、高さ調整の余地が大きくなり、よりフィット感を高められます。

クロスバイクはサドルとハンドルの高さによりサイズの微調整を行いますが、大きめのサイズを選ぶとフレーム自体も高くなりフィットする位置までハンドルを下げきれない可能性があります。

素材を選ぶ

フレームの素材はスチール・クロモリ・アルミおよびカーボンの4種類があります。フレームの素材は軽さや耐久性といった性質や価格に影響する重要な要素です。それぞれの素材について説明します。

安価で頑丈なスチール

スチールは4種類の素材の中でもっとも安価です。頑丈であるという性質をもつ反面、比較的重いことやサビやすいことが欠点です。ですが、リーズナブルな価格でありママチャリよりも軽いので価格や重さを重視する方におすすめ。

スチールを選ぶならサビを防ぐためにできるだけ雨に濡らさないようにしましょう。洗う際にも水洗いはできるだけ避け、濡れてしまった場合は水気をふき取ることが大切です。

高強度で柔軟なクロモリ

高い強度と衝撃吸収性を備えた素材がクロモリで、主成分である鉄にモリブデンを混ぜた合金です。つまり鉄の頑丈さに柔軟性を加えた素材といえます。主成分を鉄としていることから、同様にサビやすく重いという特徴も持っています。サビ対策も鉄と同じように雨に濡らさないことです。

高いコストパフォーマンスのアルミ

4種類の素材の中で最もコストパフォーマンスの高いアルミは軽量かつサビにくいことが特徴です。鉄に比べるとおよそ1/3の軽さとなっており、その軽さと安さから航空機や自動車にも採用されています。クロスバイクにも多く採用されており人気が高く主流な素材といえます。衝撃吸収性はクロモリの方が高いです。

高強度で軽量なカーボン

繊維状の炭素と強化プラスチックの合成素材であるカーボンは軽量で強度の高い素材です。軽さは鉄の1/4、アルミの半分程度となっており、競技用自転車に多く用いられています。価格は4種類の素材の中で最も高く、相場は数十万円からです。

タイヤを選ぶ

ママチャリでいうと27インチである700mmがクロスバイクの主流なホイール直径で、700Cと表記されます。一方、乗り心地や安定性に直結するタイヤ幅については複数のサイズが用意されており、用途に合わせて選ぶ必要があります。ここではタイヤ幅の選び方について説明します。

通勤・通学ならバランスのとれたタイヤ幅28C・32C

最もスタンダードなタイヤ幅である28Cと、それよりも1サイズ大きい32Cはクッション性と軽快さを兼ね備えた街乗りにちょうど良い太さです。タイヤ幅が太いほどタイヤ自身の重みが増すことにより耐久性も上がり、毎日の通勤・通学なら28Cまたは32Cの太さは確保したいところです。

特に荒れた路面を走ることも想定されることから、安定性の面から見ても28C以上が好ましいでしょう。

サイクリングならスピード重視のタイヤ幅23C・25C

長時間運転するサイクリング目的であれば軽量化を図れる細い23Cや25Cのタイヤがおすすめです。全体が軽くなることで、こぎ出しの力が少なく済んだり、坂道でも負荷が小さくなったりと疲れにくくなります。

タイヤが細くなるほど衝撃が身体へダイレクトに伝わりやすいことから、軽さとクッション性のバランスを重視した25Cを選ぶか耐衝撃性に優れた23Cのタイヤを選ぶのが良いでしょう。長時間運転するサイクリング目的であれば軽量化を図れる細い23Cや25Cのタイヤがおすすめです。

全体が軽くなることで、こぎ出しの力が少なく済んだり、坂道でも負荷が小さくなったりと疲れにくくなります。タイヤが細くなるほど衝撃が身体へダイレクトに伝わりやすいことから、軽さとクッション性のバランスを重視した25Cを選ぶか耐衝撃性に優れた23Cのタイヤを選ぶのが良いでしょう。

アウトドアでは安定性を重視したタイヤ幅35C・38C

砂利や凹凸のある路面を走るアウトドアシーンにおいては、安定性とクッション性に優れた太めのタイヤ幅35Cや38Cがおすすめです。タイヤが太いとタイヤ自体の重さにより耐久性も上がり、パンクしにくいというメリットもあります。

自転車メーカーであるライトウェイのタイヤ幅による重さを比較すると、28Cタイヤが330g・35Cタイヤが620gとなっており、およそ300gの差があります。また、タイヤ幅が広いと空気の入る量が大きく、その分減りにくくなることもメリットです。

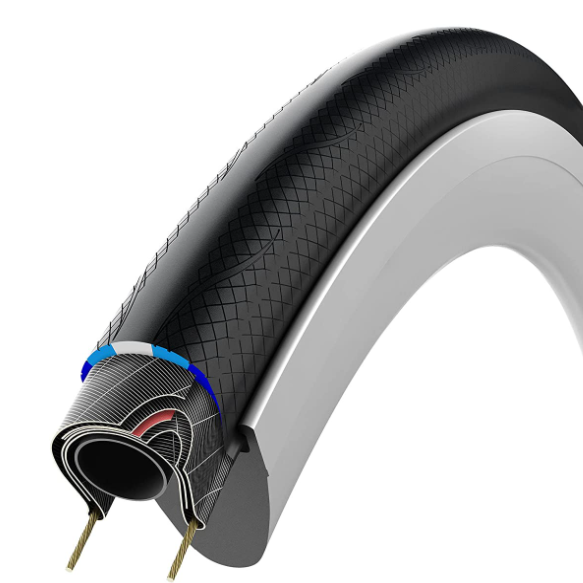

タイヤの構造

タイヤとチューブおよびホイールの固定方式にはチューブラーとクリンチャーの2種類があります。それぞれの特徴や選び方について説明します。

パンクしにくいチューブラー

タイヤとチューブが縫合により一体化している構造のチューブラーは、ホイールのリムにテープや接着剤にて固定します。タイヤとチューブの擦れによる摩擦が低減されエネルギーロスが少なくこぎ力が伝わりやすく、運転時の負担が軽減されます。

チューブがタイヤとリムの間に挟まることが原因のリム打ちは起こりにくいですが、釘を踏んだ際のパンクなどリム打ち以外が原因のパンクについてはチューブラーにおいても起こります。万が一パンクしてしまったときには修理もしくはタイヤごとの交換が必要です。

修理はタイヤとチューブの縫合を解き新しいチューブを縫い合わせる手間がかかることからタイヤごと交換することが多く、長距離サイクリングの際には予備タイヤを持っておくことをおすすめします。また、パンク時には空気の抜けが遅いスローパンクとなりやすいことから、こまめに空気圧をチェックしておきましょう。

パンク修理がしやすいクリンチャー

タイヤの内側空洞へとチューブを入れ込む構造のクリンチャーはホイールのリム内側に引っ掛け空気圧による膨らみで固定するタイプであり、引っ掛け用のワイヤーが入れられていることからワイヤーオンとも呼ばれます。

リムによるタイヤの変形によって接地時の形が真円から離れることからチューブラーに比べるとエネルギーロスが大きく、力が伝わりづらいです。パンク修理はチューブを交換するだけでよく、非常に楽でありパンクに備えた準備もチューブだけで済みます。

チューブラーに比べるとタイヤ全体が重いものの、交換の簡便さやコストの低さを考慮すると十分メリットがあります。

タイヤのトレッド(溝)にも注目

トレッドと呼ばれるタイヤの溝は走行性能や乗り心地に大きな影響を与えることから、トレッドパターンごとの特徴を把握しておくことが重要です。クロスバイクにおける主なトレッドパターンはオールコンディションタイプ・スリックタイプおよびブロックタイプの3種類があります。では、それぞれの特徴や選び方を見ていきましょう。

お馴染みのオールコンディションタイプ

トレッドと呼ばれる溝が入っているタイヤであるオールコンディションタイプはその名の通りどのようなコンディションの路面においても対応できる万能なタイプです。

溝があることから雨の日でも水が抜けやすく、特に太いタイヤにおいては水はけが重要となります。砂利道においても滑りにくく、舗装路以外を走る場合に選びます。溝があることで接地面が小さくなることからグリップ力は弱く、カーブで滑りやすいことが欠点です。

グリップ力の高いスリックタイプ

トレッドがないスリックタイプは、接地時の摩擦でタイヤを溶かすことでグリップします。タイヤを溶かすといっても、タイヤに厚みがあるので問題はなく、パンクもしにくい特徴があります。溝がない分接地面積が大きくなり、オールコンディションタイプよりもグリップ力が強いことがメリットです。

雨の日にもトレッドによる水はけは期待できないものの、クロスバイクのタイヤは細いことからトレッドがなくても特別滑りやすいということはありません。

ただし地面との摩擦は小さくなることからグリップ力が落ちるので、オールコンディションタイプと同様にカーブで滑りやすくなります。また、砂利に弱く滑りやすいので舗装路に特化したタイヤです。

オフロードでもへっちゃらなブロックタイプ

ゴツゴツとしたブロック状のトレッドが入っているブロックタイプは砂利などのオフロードでも滑りにくいタイヤです。ツルツルの舗装路ではトレッドのないスリックタイプが滑りにくいものの、凹凸のあるアスファルトではがっちりグリップします。

高速走行時には音や衝撃が大きくなることから、オフロードや低速から中速で走行する街乗りに向いています。空気圧が比較的低く乗り心地に劣ることがデメリットです。

カラー付きのタイヤならオシャレ度アップ

全体にカラーリングが施されたタイヤやサイドにカラーラインが入ったタイヤであるカラータイヤは、パッと見たときに印象に残りやすく注目されています。

フレームの色に合ったものを選ぶことでオシャレさが増すものの、全体がカラーとなっているタイヤはミスマッチだった場合の影響も大きいことからサイドカラーから試すのが無難でしょう。

ギア数を選ぶ

変速に必要なギア数は走るフィールド、速度および距離によって異なります。ここでは通勤・通学またはサイクリングに必要となるギア数の目安をお伝えしていきます。

通勤・通学なら7~9段

通勤・通学では多少の坂道を含めても9段まで変速がついていれば十分対応が可能です。段数が少なすぎると1段の負荷の差が大きいことから、7~9段くらいがちょうど良い段数といえます。

サイクリングなら21段以上

長距離を走るサイクリングにおいては、負荷を小さくして体力を長続きさせることが必要です。1分間のペダルの回転数を表すケイデンスという指標が重要で、90回/分を目安にこぐと負担が少ないといわれています。

つまり、ギアの段数が多いほど負荷の調整が細かく行え、あらゆるフィールドでケイデンスを一定に保ちやすくなることでサイクリングの負担をやわらげてくれます。サイクリングを考えているなら21段以上の変速があると良いでしょう。

長距離のサイクリングでなくとも、35km以上のスピードで走りたい場合や勾配のきつい坂道を登る場合にも21段以上の変速がないと厳しいです。ただし、変速が21段から27段になったからといって、21段のときに登れなかった坂道が27段で登れるということではなく、あくまでも負荷の調整幅が細かくなるだけということには注意が必要です。

ブレーキを選ぶ

ブレーキにもタイプが3種類あり、それぞれの特性を把握しておかなければ事故につながってしまいます。ここでは3種類のブレーキの特性や注意点について説明します。

手頃な効き具合のキャリパーブレーキ

ホイールのリムを左右から挟むことでブレーキをかけるキャリパーブレーキは握り具合によって効きの強さを微調整できます。ママチャリでも採用されている馴染みのあるブレーキで、Vブレーキやディスクブレーキのような強いブレーキングが苦手な人に向いています。

雨に濡れると効きが弱まることには注意が必要です。ブレーキの幅が狭くクリアランスを確保しにくいことから、履けるタイヤの太さに制約があることもデメリットです。

キュッと止まれるVブレーキ

キャリパーブレーキのようにホイールのリムを挟むVブレーキは長いアームで高い位置についていることが特徴です。長さのあるアームによってクリアランスがとれ、太いタイヤを履けることがメリットのひとつです。コンパクトVブレーキというアームが短めのものもあり、こちらはタイヤの太さに制約が出てきます。

キャリパーブレーキよりもブレーキの効きが強く、急停車しやすくなっています。とはいうものの、スピードを出している状態で急停車すると自転車が浮いてしまうおそれもあるので、ブレーキに頼りすぎて安全運転を怠ることのないように気を付けましょう。雨の日はキャリパーブレーキと同様に制動力が落ち、摩耗も激しくなります。

雨の日でも変わらない制動力のディスクブレーキ

制動力が3種類の中で最も高いディスクブレーキは雨の日でもブレーキがしっかり効きます。ブレーキディスクをパッドで挟むことでブレーキをかける仕組みとなっており、リムとの摩擦がないことから傷みにくいです。ブレーキがホイール中央部に配置されていることで見た目がスッキリとしています。

ディスクブレーキにはワイヤーで動かす機械式と油圧式の2種類があり、機械式は安価でお手入れがしやすく、油圧式は軽く握るだけで十分な制動力があることが特徴です。ブレーキディスクとパッドに油が付着することは厳禁で、付着した状態でブレーキをかけても全く効かない可能性があります。

仮に効いたとしても、摩擦熱で油が焼きつくことで焦げがとれなくなり、ブレーキ時に音が出るようになってしまいます。万が一、油が付着した場合にはふき取り、ふき取れない場合はパッドまたはローターの交換が必要です。

カゴやキャリア・スタンドなど付属品を確認

装備がほとんどない状態で販売されることが多いクロスバイク。必要な装備が付属されているかを確認しておき、不足しているものは準備しましょう。最低限必要となるものはライト・反射板・ベル・鍵およびスタンドです。鍵以外はついていないと道路交通法違反となってしまいます。

通勤や通学ではカゴや後部に取り付ける荷台であるキャリアがついていると便利です。サイクリングにおいては走行距離やケイデンスが計測できるサイクルコンピューター・ドリンクホルダーなどがついていると快適になります。その他としては泥よけ、後方確認のできるミラーがあると良いでしょう。

おすすめメーカー4社

ここでは売れ筋のクロスバイクを取り扱っているおすすめのメーカーを4つ紹介していきます。

さまざまなコンセプトのブランドを展開するOTOMO(オオトモ)

OTOMOはスポーツバイクのビギナー向けのNEXTYLEやカジュアルさにこだわったALTAGEなど、さまざまなコンセプトのブランドを展開しており、豊富な商品を取り扱っています。幅広いジャンルにおいて企画から生産まで行っています。

シティサイクルから本格的なスポーツバイクまで扱うBRIDGESTONE(ブリヂストン)

電動自転車、子供用自転車やママチャリといったシティサイクルからクロスバイクのようなスポーツバイクまで取り扱っているブリヂストンは、クロスバイクにおいてシーンに合わせた商品を販売しており、休日に乗る機会が多い人向けにレザーサドルを用いた「クエロ」や工具なしで簡単に折りたためる「シルヴァ」などを展開しています。

コストを抑えて低価格を実現している21Technology

21Technologyは実店舗を持たず通販のみで販売することによってコストを抑えており、リーズナブルな価格でクロスバイクを手に入れられます。

海外カーブランド自転車を取り扱うGic(ジック)

ライセンス自転車の企画販売を行っているGicは、シボレーやマセラティ・ルノーなどの海外自動車メーカーのロゴつきのクロスバイクを販売しているユニークなメーカーです。

クロスバイクのおすすめ人気ランキング10選

クロスバイクの中でも人気の高い10台をおすすめとして紹介していきます。クロスバイク選びの参考にしてくださいね。

1位 オオトモ OTOMO LIG MOVE クロスバイク

amazon.co.jp

ギア数:7段

ブレーキ:キャリパーブレーキ

軽量アルミボディでコスパ抜群

信頼できるメーカーであるシマノ製7段変速機を採用しながらも、アルミボディによってコストパフォーマンスを高めたLIG MOVE。面積の広い「コンフォートサドル」や握りやすい加工が施されたハンドル部の「ロックグリップ」がある親切な設計です。

ホイールリムにカラーがあしらわれていることも特徴的でオシャレな仕上がりとなっています。

2位 21テクノロジー 21Technology クロスバイク CL266

amazon.co.jp

ギア数:6段

ブレーキ:キャリパーブレーキ

頑丈なスチールフレームに6段変速

剛健なスチールボディでシマノ製6段変速機を搭載したCL266は、クイックリリース採用でタイヤの脱着が簡単にできることが魅力です。スチールフレームの弱点である衝撃吸収性の低さはクッション性の高い「スポーツサドル」によってカバーしています。

フレーム色ごとに後方ホイールリムがカラーリングされており見た目もグッドです。ベルと反射板が装着済みであることも嬉しいポイントですね。

3位 ブリヂストン BRIDGESTONE シルヴァF24 2021年モデル

yahoo.co.jp

ギア数:24段

ブレーキ:Vブレーキ

アルミフレームの24段変速でサイクリングも楽しめる

シマノ製24段変速機でサイクリングも楽しめるブリヂストンのシルヴァF24。パンクガード付きのタイヤ「LIBERQ(リベルク)」を標準装備しており安心してサイクリングが楽しめます。

毎日の通勤・通学もブリヂストンタイヤの高い耐久性で長持ちします。スタンドやライト・錠前などすぐに走れる装備となっており、お買い得な1品です。

4位 オオトモ OTOMO ALTAGE ACR-001

amazon.co.jp

ギア数:6段

ブレーキ:キャリパーブレーキ

選べるカラーが豊富で街乗りが楽しくなる

スチールフレームを採用したカジュアルでシンプルな見た目のACR-001は、毎日の通勤・通学にピッタリです。カラーバリエーションは5色で好みに合わせてチョイスできます。クイックリリースハブを採用しており工具なしでタイヤの脱着が可能です。泥よけ・ワイヤーロックおよびライトが標準装備なのも嬉しいポイント。

5位 トップワン TOPONE MCR266-29

yahoo.co.jp

ギア数:6段

ブレーキ:前キャリパー/後Vブレーキ

リムのカラーがオシャレでお手頃価格

リムの内側がフレームの色に合わせてカラーリングされたMCR266は、さりげないオシャレを演出しています。クロスバイクにしては15kgと少し重く、街乗りメインで乗る人向きです。

チェーン外れを防止するギアクランクや、衝撃を吸収するスポーツサドルを採用しておりお尻の負担を軽減します。スタンドやLEDライト・ワイヤー錠付きなので追加で購入する必要がないのも嬉しいポイント。

6位 ジック GIC MASERATI AL-CRB7021 Urban

yahoo.co.jp

ギア数:21段

ブレーキ:Vブレーキ

ダイヤモンドフレームで耐久性とデザイン性を両立

ダイヤモンドをイメージしたひし形を組み合わせたフォルムのAL-CRB7021は、アルミフレームでありながらも高いフレーム耐久性を備えています。タイヤは浅いトレッドが入ったセミスリックタイヤを採用しており、高いグリップ性と砂利のあるオフロードに対する安定性を兼ね備えています。

7位 オオトモ OTOMO NEXTYLE NX-7021

amazon.co.jp

ギア数:21段

ブレーキ:キャリパーブレーキ

6色カラーバリエーションに前後フェンダー付き

6色と多彩なカラーバリエーションに加えて、それぞれの色に合ったカラータイヤを装着しているNX-7021はカラーによって全く違うデザインに見えてしまうほど個性が表現されています。

前後にフェンダーが装着されており、カジュアルでありながらもスポーティーな印象です。アルミフレームに21段変速と街乗りでもサイクリングでも対応できる1台です。

8位 オオトモ OTOMO VIKING BIKE AL-CRB7006Rapid

amazon.co.jp

ギア数:6段

ブレーキ:キャリパーブレーキ

11.8kgの軽量ボディで軽快にサイクリング

11.8kgと軽いボディでシマノ製6段変速がついたAL-CRB7006Rapidは、軽快な取り回しが可能で通勤・通学にもってこいの商品です。ホイールの内側がブラックカラーとなっており、リムのシルバーがよく映えたスタイリッシュな見た目に仕上がっています。「ダブルウォールリム」によりパンクしにくい仕様です。

「クイックリリースレバー」がついていることで万が一のパンクでも迅速な交換が可能です。

9位 ジック GIC CHEVROLET(シボレー) CORVETTE AL-CRB7006

yahoo.co.jp

ギア数:6段

ブレーキ:キャリパーブレーキ

アルマイト塗装で高級感あふれる仕上がりに

アルマイト塗装で仕上げたリムによりスポーツバイクながらも高級な仕上がりとなったAL-CRB7006。ディープリムの赤いカラーでシンプルでありながら圧倒的な存在感を放っています。力を効率よく伝える「スローピングフレーム」を採用しており、見た目だけでなく走りにもこだわっています。6段変速搭載で快適な街乗りが可能です。

10位 スマート SMART GRAPHIS(グラフィス) GR-001

amazon.co.jp

ギア数:6段

ブレーキ:キャリパーブレーキ

可変式ハンドルで気分に合わせて簡単高さ調整

身体や気分に合わせてライディングスタイルが変えられる「可動式ステム」を採用しているGR-001。ハンドルバーの角度が自在に変えられる仕様で、しっくりくるポジションでのライディングが可能です。

フレームやタイヤにもカラーリングが施されており、個性的なクロスバイクを探している人にはおすすめです。6段変速搭載で街乗りや通勤・通学に向いています。

おすすめの商品一覧

| 製品 | 最安値 | 評価 | リンク |

|---|---|---|---|

オオトモ OTOMO LIG MOVE クロスバ……

1

|

22,980円 |

4.13 |

|

21テクノロジー 21Technology クロ……

2

|

18,800円 |

3.9 |

|

ブリヂストン BRIDGESTONE シルヴ……

3

|

55,100円 |

|

|

オオトモ OTOMO ALTAGE ACR-001

4

|

18,800円 |

|

|

トップワン TOPONE MCR266-29

5

|

16,276円 |

|

|

ジック GIC MASERATI AL-CRB7021 U……

6

|

30,736円 |

|

|

オオトモ OTOMO NEXTYLE NX-7021

7

|

19,800円 |

|

|

オオトモ OTOMO VIKING BIKE AL-CR……

8

|

29,128円 |

|

|

ジック GIC CHEVROLET(シボレー) C……

9

|

26,240円 |

|

|

スマート SMART GRAPHIS(グラフィ……

10

|

19,800円 |

|

|

おすすめのクロスバイクの口コミをチェック

おすすめのクロスバイクの口コミをご紹介します。ご購入の際の参考にしてみてくださいね。※口コミはあくまで個人の感想です。

オオトモ OTOMO LIG MOVE クロスバイクの口コミ

コスパよし

初めてAmazonで自転車を購入しました。自分で組み立てて、自転車屋さんに持ち込んで防犯登録までしてもらう必要があるので、手間はありますが、その分コスパはいいと思います。

この価格帯の入門用クロスバイクは、フレームはクロスバイクっぽくても結構重さがあるものも多いのですが、このフレームは12kgと軽めで、タイヤも細めなのでそこそこスピードが出ます。シティサイクルとは明らかに違うので、ヘルメットを着用するなど安全に十分注意する必要はありますが、スポーツバイクの入門用としては良いように感じました。

組み立てそのものは特別難しくありませんが、組み立ての説明書もあまり親切ではないので、家具などの組み立てをしたことがない方だと戸惑うかもしれません。先ほど書いた通りフレームは軽いので、作業そのものは女性でも出来ると思います。

なお私の場合は、Amazonの請求書を印刷したものと身分証明書を持参して、近所の自転車屋さんで防犯登録してもらえました。

最後に、本体のみの商品よりも、なぜかリアライト付きのセット商品の方が安かったため、リアライトセットを購入しましたが、このリアライトは小ぶりなものです。リチウム電池式で点灯と点滅を切り替えでき、機能的には十分なのですが、夜間に走行する予定のある方は、もう1つ大きめのテールライトを取り付けた方が安心できるかもしれません。

リアライトセットに付属していたリアライトの画像を投稿しておきますので、参考にどうぞ。

21テクノロジー 21Technology クロスバイク CL266の口コミ

コスパ、乗りやすさ、初心者におすすめ

見た目のカッコ良さに一目惚れして購入しました。

ほぼ出来上がっている状態で送られてきたので、組み立ては簡単でした。

初心者が説明書見ながらでも1時間ほど。

お手頃価格な上に、速さ、軽さ、申し分なく満足しました。

オオトモ OTOMO ALTAGE ACR-001の口コミ

自転車屋さんに届く状態なので自分で組み立て調整できる人向け

オプションでワイヤー錠(ロック)とスマホホルダーを追加してましたが鍵式のが既に付いてました。

他には単四電池式(4本使用)で脱着式のライトと反射板(前;白色、後;赤色)も最初から付属してます。

オプションのダイヤル式よりコンパクトなので付属のワイヤー錠を取付しました。

サドルポストにアタッチメントごと取り付けるのですが横ではなく縦にしか付かないので鍵(キー)が使いづらいです。

アタッチメントだけ外れるので使いやすい向き(歩道側向き)に脱着ボタンが来るように取り付けてその後でワイヤー錠を取り付けます。

鍵(キー)も片面タイプなので暗いところでは使いづらいのでは?両面タイプなら迷わなくで使い易いと思います。

駐輪に時間のある時は前輪だけクイックリリースレバー式なので盗難防止対策としてフレームと前輪にワイヤー錠を通して留めてます。

自分としてはアタッチメントからワイヤー錠をアタッチメントに取り付けたまま使いたかったので

運転時、回転する足に干渉しないトップチューブとダウンチューブ前部三角部分の内側にワイヤー錠とアタッチメントを取り付けようとも思いましたがパイプ径が太いので付きません。

この鍵(キー)式のワイヤー錠で構わない人はオプションで注文しないようにした方が良いと思います。自分は一緒にセットで注文するスマホホルダーが期待してなかったですが使えそうなのでそちらの方に期待してこのオプションを付けて今のところ損はしてないと思ってます。

実際に使ってみて落下するようだと別にちゃんとしたスマホホルダーを購入した方が良いので損したことになります。

まとめ

クロスバイクの特徴は街乗りからサイクリングまで幅広く対応したスポーツバイクで、自転車に乗ることが楽しくなるものです。クロスバイクの選び方はフレームサイズを参考に身体に合った大きさのものを選び、各パーツを利用シーンに適したものにすることが大切。

クロスバイクは見るべき項目の数が多くて戸惑うこともあるかもしれませんが、1つひとつ見ていけば問題ありません。おすすめの商品から選ぶ際に困ったことがあれば、各項目の解説を参考にしてくださいね。